第十二話 狂乱の戦乙女

南方新王国、炭鉱の町ローンサ近郊の荒野。

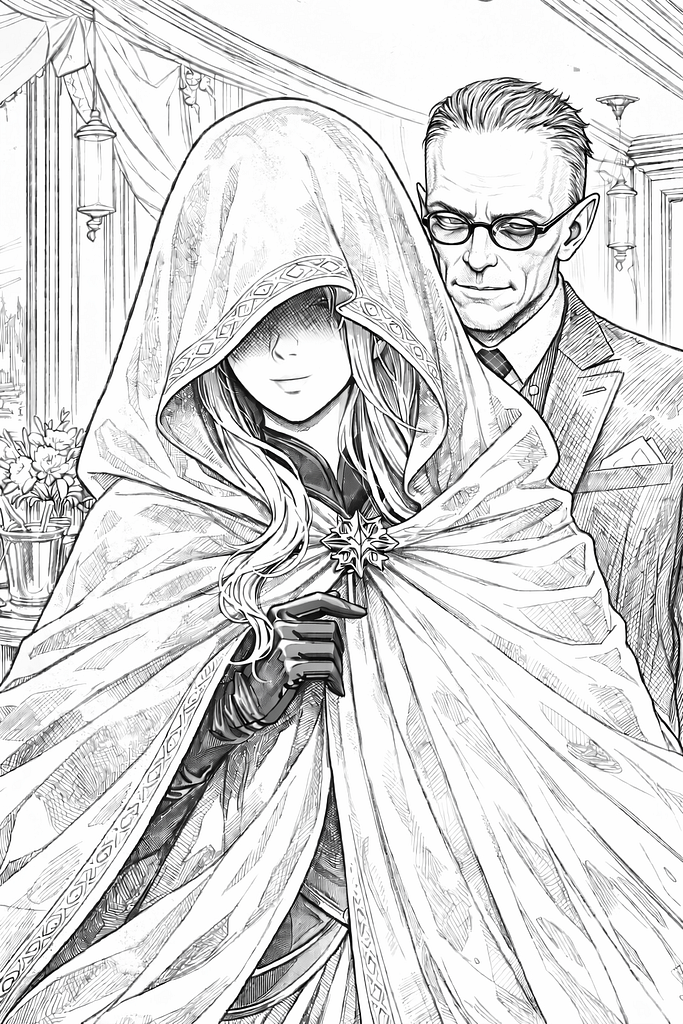

対峙していたはずの私掠傭兵団とみすぼらしい傭兵は空から目を放せなかった。澄んだ青空の只中に、異様な存在感でたたずむ銀の女騎士は、領主や君主が平民を見るような尊大さと威厳があり、さらに神々しい美しさまで備えている。と同時に、無意識に全員が大きな危機感を共有していた。自分たちが立つ地面の下に、大口を開けた見えざる化け物が現われたかのような恐怖。もしかしたら既に縮み上がって動けなくなっているのか、または魅せられているのか、全員が釘付けになっていた。

そんな彼らの視線など一顧だにせず、銀の女騎士は空中でも硬く蹄鉄の音を響かせて降り来ては、まるで新兵でも見分するような目で全員の周囲を緩く回ると、みすぼらしい傭兵の真横に馬を止めた。

「おおよそ把握した。貧する傭兵でありながら戦士のありようを貫くその姿勢は見事。ここは私が引き受けよう。か弱き農民たちの元へ帰り、務めを果たすといい」

女騎士は肩に乗せていた剣を眺めつつそう言い、傭兵団の男たちに緊張が走る。しかし、みすぼらしい傭兵には状況が呑み込めなかった。

「引き受ける? あんたは……!」

みすぼらしい傭兵は言葉の途中で声にならない悲鳴を上げた。女騎士の鋭い大剣の先がみすぼらしい傭兵の胸のあたりに突き立てられている。それは確実に心臓を貫いている深さだった。

「何で……!」

よろけた男から女騎士が剣を抜くと同時に、左手で何かを押すような動作をした。柔らかな光の球が拡散して、男の血がすぐに止まる。

「何度も言わせるな。ここは死地。お前はすぐに護衛の勤めに戻れ」

みすぼらしい傭兵は尻もちをつくと、ほぼ狂人のような絶叫をあげては転がるように立ち、狂気じみた絶叫を上げながら鎧を脱ぎ捨てつつ疾走すると、やがて馬に猛然と追いついては、騎乗に失敗して引きずられるように走り去っていった。

その様子に女騎士がため息をつく。

「戦士の取るべき判断と選択を貫けぬか。所詮は田舎の傭兵どまりか……」

その独り言の言いようは、この場にいた数多くの傭兵たちが全く目に入っていないような尊大なものだった。その様子に何かを刺激されたのか、我に返った頭目の男が女騎士に歩み寄る。

「おい、あんた一体……!」

再びの絶叫。女騎士の大剣の切っ先が頭目の左目に突き刺されていた。

「誰が質問を許した? 臭い口で近づき過ぎだ。礼儀知らずが」

頭目の男は左目を押さえたままよろめく。

「……撃て! 撃ち殺せぇ!」

それでも倒れずに踏みとどまると絶叫のように発砲を指示した。弾かれたように、あるいは得体のしれない恐怖を塗りつぶすかのように傭兵たちは騎兵銃を発砲しまくり、白煙がもうもうと立ち込める。

やがて、何人かの兵士がせき込む音以外は何も聞こえなくなった。

「……やったか?」

誰かが煙の中でつぶやく。ゆっくりと薄れる煙から最初に現れたのは静かな様子の銀毛の馬。その主の姿も現れた。しかし、何かがおかしい。無数の金属片が女騎士の周囲に静止しており、当の女騎士は全く様子が変わる事もなく憐れむような眼をしていた。

「あれは銃の弾か?」

また誰ともなく口にした。銃弾にしか見えないものが女騎士の周囲にぴたりと静止して浮いている。傭兵たちを見回した女騎士は溜息を吐いた。

「哀れみさえ感じる。低き地の者たちは上位魔族の姫と呼ばれる我らに飛び道具が通じない事さえ学んでいないのか。そして、我らに放たれた矢弾はまさに因果なのだ。……『返し矢弾』!」

掛け声と共に静止していた銃弾は逆方向に弾かれるように飛び、空を切る音と絶叫が続いた。多くの傭兵たちが自分の撃った弾に当たって倒れる。

「……まあ、私は魔族ではないがな」

ジルデガーテの付け足した言葉は誰の耳にも入っていなかった。

左目を押さえて尻もちをついていた頭目は、地面についた自分の手が冷や汗で手形を作っている事に気付いていなかった。ただ、この危機からの活路を見出さんとめぐる記憶が何かにたどり着いていた。どこかで聞いたことのある、荒野に現れる女騎士または戦乙女の姿をしたものの話を。

「ジルデガーテ……狂乱の戦乙女ジルデガーテ……⁉」

女騎士は頭目の言葉に気付いてふと笑った。

「私の名を知る者がいたか。いかにも。私こそは誇り高きヴァドハルの戦乙女の首席たる者、ジルデガーテだ。私の名前が出せた事は評価してやろう。教養は身を助けるものだ。ならば無闇に心臓は抜き取らず、軟弱者のお前たちに戦士の何たるかを叩きこんでやろう」

ジルデガーテは青と銀の狼の戦旗を引き抜くと、その大きな旗を軽々と振って円を描いた。広い範囲に銀色に光輝く幻影のような壁が立ち上がり、この場にいた者たちを囲い込んだ形になる。

「祝福された修練の場を開いた。これはいわばお前たちの心身を鍛え直す道場にして、戦士の永遠の館たるエイリフザールの中庭でもある。さあ、存分に私と戦い、おのれを鍛え直すと良い」

「冗談じゃねぇ。……冗談じゃねえぞ!」

半狂乱になった傭兵たちが逃げ出す。我先にと揺らぐ銀色の壁に触れた者たちは一瞬で焼け焦げて絶叫をあげて転げまわり、動かなくなった。しかし惨たらしい焼死体に銀の光の柱が立ち上ると、何事もなかったかのように服も体も元に戻る。

「臆病者は焼け死ぬがまあすぐに生き返る。臆病者に生は無く、戦う者には何度でも立ち上がる力を与えよう」

傭兵の頭目はいつの間にか左目の痛みが消え、視界が戻っている事に気付いた。ジルデガーテは彼方の魔法の壁を見ておりこちらには気づいてない。

「ふざけんじゃねえぞ!」

頭目は死地で取り戻した冷静さで、弾かれたように立ち上がりつつ抜剣からジルデガーテの右手を叩き切ろうとした。しかし、視界が揺れて足が動かなくなり、地面に倒れ込んだ……と思っていた。頭目の男が見たのは自分の足。なぜかうまく動かない目を上に向ければ、首の無くなった見覚えのある身体から噴水のように血が噴き出している。

「お頭が首をはねられた!」

誰かが叫んでいた。自分に何が起きたのか悟った頭目は、見慣れた自分の身体ががっくりと膝をついて倒れるのを見た。頭上からジルデガーテの声が響く。

「今の一撃はなかなか良い気魄だった。が、殺気が強すぎる。吠えながら噛む狼がどこにいる? もう一度だ」

傭兵たちはこの言葉のあと、刎ねられて落ちた頭目の首が転がっては胴体に戻り、頭目が狂気じみた恐怖の叫びをあげるのを聞いた。

「解放されたくば私と戦え。私が認めるか、または飽きるまでな!」

決して死なない、しかし狂気の修練の地獄が現れ、生きながら地獄に落とされた傭兵たちの絶叫が絶え間なく響き続けた。もう誰も、作戦もその隠滅も考えられなかった。

──狂気の銀の戦乙女ジルデガーテは、遭遇すれば人の正気を損なうとして非常に恐れられているが、しばしば返り討ちにされた話も伝わっている。『流浪の剣王』ドランと相対したジルデガーテは、賭け試合に負けてドランの妻ユリアに身ぐるみはがされたといい、この話は絵本にもなっている。

──コリン・プレンダル著『魔界淑女序列』より。

同日夜、南方新王国の『炭鉱の町ローンサ』

夜もだいぶ更けた時間に補給のために停車した『鉄の駿馬』は、ひときわ長く蒸気を吹き出して静かになった。ルインと眠り女たち、そしてルシアは身体を延ばす事と見物を兼ねて辺境の街に出る。

「どういう事だ? 魔の都とだいぶ空が違うな」

がらんとした木造の駅舎から出たルインは、見上げた空が魔の都のそれとだいぶ違い、寂しい印象が強いことに気付いた。足を止めて暗い夜空を眺める。

「どうしたの? お兄さん」

アゼリアが怪訝そうに声をかけた。

「変だ。こちらの空は妙に星が少なく見えるし、二つの月の手前に浮いていた、あの大きな四角いやつ……モノリスか。あれが見えないようだが」

「ああそっか、お兄さんは知らないんだっけ。古王国の夜空と新王国の夜空はちょっと違うよ。こっちはなぜか星が少なくて、モノリスは滅多に見えないの。古王国は神々の力が強くて、遠くの小さな星の光も良く届くからだと言われているし、モノリスはこちらでは神々があまり見えなくしているからと言われているよ」

「理由は……推し量りようもないか」

「全部仮説だからそうなるね。でも、私たちの間にはちょっと違う伝説が残っているのよ。『思慮なくば星さえ食いつくして燃え尽きる。我らは星を慈しみ、友とし、長く船旅を続ける』っていうね」

「どういう意味だ?」

「私たちの祖『偉大なるエンギネア』の言葉だよ。あの星は皆ものすごく大きな燃える球で、その近くには人の住む星があるんだって。でも、すごく進んだ文明は燃える星から様々な力を吸い出してその火を消してしまう事も多くて、そうなったら取り返しがつかないの。だからとても大切に使わないとダメなんだって意味だよ。私たちの間では、この新王国の夜空はもしかしたらそうして星があまりなくなった空じゃないか? と言われているの。古王国や魔の都の宝石箱をこぼしたような夜空とはずいぶん違うもんね」

「興味深い話だな。しかし……!」

ルインの頭の中にぴしりと何かがひらめいた。白く輝く槍の穂先のような巨大な、あまりに巨大な船。それは何枚かの輝く光の翼を広げてはるか眼下の視界を埋め尽くしている。そこから記憶の視線は空に向いた。光に埋め尽くされた空にいるのは……。

「あれは……?」

しかし、記憶らしい映像はそこまでだった。

「どうしたの? お兄さん」

「……いや、何でもない。そんな事もあるのだろうな。世界は広い」

「工人の方たちの伝承、聞いたことはありましたがとても興味深いものですね」

追いついて来たシェアが話に加わった。

「古王国と新王国の夜空の違いについては様々な話があります。アゼリアさんのお話は工人の方たちが受け継いでいる伝説で、しかし根拠のない話ではないのですよ。聖国にはこのウロンダリアよりも進んだ文明を持つに至り、そして滅んだ外つ世界の国々の話が沢山伝わっているとされていますからね。中には燃える星からまばゆい光の槍を創り出し、それで星を打ち抜いた話もあるとか」

「それはなかなかに壮大な話だな」

しかし、ルインの脳裏にまたしても何かが蘇る気配がし、不穏なものを感じたルインはあえて周囲に目を向けて気を逸らそうとしていた。その視線の先、駅前の広場から伸びる通りの一角に、妙に明るく騒がしい場所がある事に気付く。

「あれは?」

「あの教会はもしかして?」

シェアが目を凝らす。

「教会? あれが?」

建物の並びでよく見えないものの、そこには鎧に白いコートを半身にだけ纏った兵士たちが警備をしており、似たような装備の武装した男たちが荷馬車で頻繁に妙な挙動の兵士たちを運び込んでいる。

「あれは私たち聖餐教会の神官戦士や修道兵たちです。何でしょう? 気の触れたような人たちを次々と運んでいますね。ルイン様、少し寄ってみても良いですか? 人手が足りないようなら、私は教導女としてあの方たちに手伝う必要があるかもしれません」

「構わない。おれも行ってみよう」

足を速めて向かうにつれて、次第に異様な雰囲気が強くなった。

「この新しい建物の紋章は『水を分け与える手』の彫刻です。つまりここは私たち『聖餐教会』の施設の一つのようですが、これは……」

絶句するシェア。ルインたちの目の前で起きているのは異様な光景だった。荷車に載せられて運ばれてくるのは、正規軍と傭兵崩れの野盗が混じった屈強な男たち。しかしこの男たちは酷い悪夢にでもうなされているかのように大騒ぎしている。ある者は泣き叫び、うなり、ある者はぶつぶつと独り言をつぶやき続けている。

「殺さないでくれ! もう殺さないでくれ!」

「心臓を! おれの心臓を返してくれ!」

「首が! おれの首が!」

男たちは命乞いのように泣きわめいている。

「この恐慌状態は普通ではありませんね。何が起きたのでしょうか?」

シェアは警備の兵士たちに目を向けた。その様子に気付いた兵士が警戒を隠さない様子で近づいてくる。

「申し訳ないが、これは見世物ではない。あなた方は? ……見たところなにがしかの教えの道にいる方もおられるようだが」

シェアはフードをはいで微笑み、両手の指先を合わせては下へと向ける、何かを注ぐような動作をして挨拶を返した。

「ともに同じ教えの道を歩む方、ご精勤お疲れ様です。私は聖餐教会の教導女にして退魔教導士、及び現在は魔の国キルシェイドにおいてこちらにおられます眠り人ルイン様の眠り女を務めております、シェア・イルレスです」

警備の兵士たちは目を見開き、シェアをまじまじと見た。

「シェア・イルレス殿ですと? では、そちらにおられる黒衣のお方はもしや……」

「『眠り人』ルイン様です。お目覚めになられ、現在は工人の都市の問題解決の路程でここに立ち寄った次第です。必要であれば魔の国と聖国から発行されている、『眠り女』の認可状を出しましょうか? あれは身分証を兼ねてもいますし」

よどみなく話すシェアの様子と対照的に警備の兵士たちはシェアやルイン、そして互いにと忙しく視線が行きかっていた。それが落ち着くと深々と一礼する。

「いえ、シェア・イルレス様の容姿は我々も本部より伝え聞いており、協力するようにとの連絡も受けております。しかし、ご覧の有様で今は人手が……」

「そのお手伝いをできないかと思い、声をかけた次第です。『鉄の駿馬』が出るまでの限られた時間にはなってしまうのですが」

二人の兵士は顔を見合わせた。

「それは願ってもないことです。この通り、このローンサの街の近くに何らかの任務でひそかに展開していた傭兵団がどうにも怪異に遭遇したようで。ほぼ全員がこのように大いに心の乱された状態になっており、とても手が付けられないのです。夕方には何やら大きな影が空を横切ったとの報告もありましたが、それも手が回せない次第で」

「どういう事? 『鉄の駿馬』の沿線にはいかなる国の勢力も展開してはいけない決まりだよ?」

アゼリアの指摘に兵士たちは重々しく頷いた。

「おっしゃる通りなのです。この兵士たちがいかなる勢力でどのような任務を帯びていたのかも我々は調べなくてはなりません。通常なら工人の銃士たちがこの街を守りますが、現在はピステに皆さん集中しておられますからな」

「この街に対しての現状の脅威は?」

ルインの声。

「この傭兵たちだったのでしょうが、何しろ全員この状態ですし、かなり遠方まで偵察も出ましたが他の勢力は確認できなかったとのこと。大きな影については続報がありませんが、おそらくは竜か何かが飛んで行ったのだろうと」

「先を急いでも問題ない、か。分かった。ありがとう」

ルインの返事をしたその直後、荷車から大柄な兵士が飛び起きた。

「やめてくれ! やめてくれジルデガーテ……様! やめてくれえぇぇ!」

大柄な傭兵はどこかへ逃げ出そうと荷車から転げ落ち、おぼつかない足取りで歩き始めた。

「今なんと?」

シェアは口にしつつも素早く傭兵に駆け寄り、その背に淡く輝く手のひらを当てる。激しい恐怖で肩で息をしていた傭兵の様子はすぐに落ち着いたものとなった。傭兵は震えつつ振り返り、周囲を見回す。

「ああ、何だこれは? おれは助かったのか? あんたは?」

「私は聖餐教会の者です。ジルデガーテと仰っていましたが、それは絵本にも出て来る伝説の上位魔族の姫にして戦乙女、狂乱のジルデガーテの事でしょうか?」

「ああ、最悪の名前だ。おれたちはその銀色の女に『修練』をさせられていた。何度も何度も、何度も何度も殺された。全員がだ! くそったれ! ガキみてえに泣きながらおふくろの膝にすがりてぇ気分になったぜ。ううっ……」

言っているそばから屈強な傭兵の目は涙で滲み、弱気にうつむいて泣き始めた。

「『狂乱の戦乙女』ジルデガーテが? そんなまさか。奇行が過ぎてずいぶん昔に上層地獄界から出られなくされていたはずですが」

シェアが首をかしげる。

「えーと、どういう事なんだろう? とりあえずこの街への脅威はなくなってる、と解釈すればいいのかな?」

アゼリアの困惑は思わずこぼれ出たものだった。その目がルインに向く。ルインは特に表情を変えなかった。

「おそらくおれたちは予定を変えるべきではない。しかし、時間の限りに情報は集めておいた方がいいな。何かが起きてる。シェアの仕事をおれも手伝おう。情報も集まるし有益なはずだ」

「なら、私は皆を呼んでくるね!」

ルインと眠り女たちはこの不可解な惨状の収集にあたりつつ情報を集める事にした。辺境の炭鉱町は深夜にもかかわらず慌ただしく物々しく動き始めていた。

──ローンサの近くの荒々しい地形は、古代に天空から炭と化した大樹が落ちてできたものとされており、実際にこの辺境の街の周囲は有数の石炭の産地でもある。この資源は『鉄の駿馬』を動かすのに用いられることとなった。

──聖国発行『新王国資源目録』より。

同じころ。ローンサの駅と、停車する『鉄の駿馬』。

人の扱うものではない銀色の生地のローブを着た女と、黒い礼服を着た大柄な魔族の男が乗車手続きを終えて車内に乗り込んだ。

「これが『鉄の駿馬』か。鉄でこのようなくどい物を作るとは全く理解できないな」

呟いた女の口が忌々しそうに歪んだ。顔を隠すフードから輝く銀髪がこぼれている。

「全くですな。実にくどく女々しい。こんなものに沢山の女を連れて乗るような男など大したことはありますまい」

礼服の男は人を超えた上背で肌は色濃く、尖った耳と人ならざる面長で牙があった。油で固めた黒い髪と礼服がどこか似合わない。

「ゴリアス、自由になってすぐに油断は感心せんな。戦場の心得が足りん」

ローブの女の厳しい声に、礼服の男ゴリアスは頭を下げた。

「ところで、段取りは取れているか?」

「は! ジル様の仰せのままに。世間知らずの弱い竜がおりましたからな」

ゴリアスが獰猛な笑みを浮かべ、ローブの女の口元が不穏な笑みに歪んだ。

眠り人一行が混乱に対応している間に、不穏な旅人が『鉄の駿馬』に乗り込んでいた。

──ジルデガーテには武勇伝も数多い。かつて、シスラ共和国の大鐘に封じられていた悪鬼ゴリアスの封印が手違いで解けてしまった際、いち早く駆けつけてこの巨大な悪鬼を一方的に倒したのは有名な逸話でもある。

──コリン・ブレンダル著『魔界淑女序列』より。

初稿2026.02.05

コメント